耳软骨隆鼻后两年出现回缩,主要与材料特性、个体差异及术后管理密切相关。以下是常见原因及应对方案,供参考:

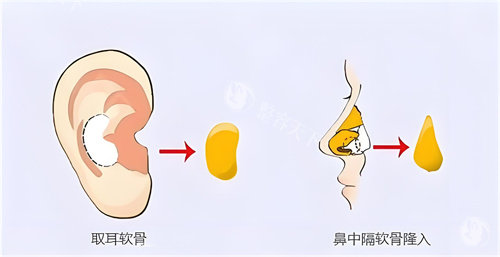

耳软骨自然吸收

耳软骨作为自体组织,植入鼻部后可能出现生理性吸收现象。部分人群因体质差异,吸收程度较高,导致鼻部支撑力减弱、形态回缩。若吸收量较少,可通过玻尿酸注射补充高度;若吸收显著,则需二次手术补充耳软骨或结合其他可靠材料(如肋软骨)重塑鼻型。

皮肤张力与弹性改变

随着年龄增长,鼻部皮肤弹性逐渐下降,对软骨的包裹力减弱。若初次手术时皮肤张力较大,长期牵拉可能压迫耳软骨,造成变形或位移。建议日常加强鼻部保湿护理,使用含胶原蛋白成分的护肤品辅助维持皮肤弹性,必要时通过射频类仪器提升紧致度。

外力作用与生活习惯

频繁揉捏鼻子、用力擤鼻涕或侧卧睡眠时压迫鼻部,均可能加速耳软骨移位。术后需养成轻柔清洁鼻腔的习惯,避免剧烈运动碰撞鼻梁,睡眠时可选择仰卧姿势并使用软枕减少压迫。若已出现轻微偏移,可尝试专科医师指导下的鼻部按摩矫正。

术后感染与炎症刺激

护理不当引发的局部感染会引发炎症反应,破坏耳软骨结构,导致吸收加速或形态改变。日常需保持鼻部清洁干燥,若出现红肿、疼痛等感染征兆,应及时使用医师开具的抗生素(如阿莫西林、头孢克肟等)控制炎症。慢性鼻炎患者更需规范治疗鼻腔疾病,减少分泌物对移植软骨的刺激。

其他潜在因素

少数实例可能与移植初期操作技术相关,如耳软骨雕刻过薄、固定不牢等,可能增加远期回缩概率。此外,极个别体质可能出现对移植软骨的迟发性排斥反应,需通过修复手术调整材料。

若已发生明显回缩,建议优先选择具有专长的正规机构评估修复方案。日常重视鼻部防护、遵医嘱复查,可较大程度维持手术结果。

耳软骨隆鼻后两年出现回缩,主要与材料特性、个体差异及术后管理密切相关。以下是常见原因及应对方案,供参考:

耳软骨自然吸收

耳软骨作为自体组织,植入鼻部后可能出现生理性吸收现象。部分人群因体质差异,吸收程度较高,导致鼻部支撑力减弱、形态回缩。若吸收量较少,可通过玻尿酸注射补充高度;若吸收显著,则需二次手术补充耳软骨或结合其他可靠材料(如肋软骨)重塑鼻型。

皮肤张力与弹性改变

随着年龄增长,鼻部皮肤弹性逐渐下降,对软骨的包裹力减弱。若初次手术时皮肤张力较大,长期牵拉可能压迫耳软骨,造成变形或位移。建议日常加强鼻部保湿护理,使用含胶原蛋白成分的护肤品辅助维持皮肤弹性,必要时通过射频类仪器提升紧致度。

外力作用与生活习惯

频繁揉捏鼻子、用力擤鼻涕或侧卧睡眠时压迫鼻部,均可能加速耳软骨移位。术后需养成轻柔清洁鼻腔的习惯,避免剧烈运动碰撞鼻梁,睡眠时可选择仰卧姿势并使用软枕减少压迫。若已出现轻微偏移,可尝试专科医师指导下的鼻部按摩矫正。

术后感染与炎症刺激

护理不当引发的局部感染会引发炎症反应,破坏耳软骨结构,导致吸收加速或形态改变。日常需保持鼻部清洁干燥,若出现红肿、疼痛等感染征兆,应及时使用医师开具的抗生素(如阿莫西林、头孢克肟等)控制炎症。慢性鼻炎患者更需规范治疗鼻腔疾病,减少分泌物对移植软骨的刺激。

其他潜在因素

少数实例可能与移植初期操作技术相关,如耳软骨雕刻过薄、固定不牢等,可能增加远期回缩概率。此外,极个别体质可能出现对移植软骨的迟发性排斥反应,需通过修复手术调整材料。

若已发生明显回缩,建议优先选择具有专长的正规机构评估修复方案。日常重视鼻部防护、遵医嘱复查,可较大程度维持手术结果。

预约电话

400-660-1985

客服微信(点击添加)

xiaobeii6666