轻微地包天能否自愈,答案并非肯定,需结合年龄、成因及生活习惯综合判断。

一、哪些情况可能自愈?

乳牙期(3-5岁):部分婴幼儿因不良哺乳姿势(如奶瓶喂养时下颌过度前伸)导致的假性地包天,可能在乳牙替换时自行调整。若家长及时纠正喂养姿势、破除吮指等习惯,自愈概率更高。

生长发育期(6-12岁):轻微颌骨发育不协调的地包天,若处于换牙初期且上颌骨生长潜力大,可能随骨骼发育改善,但需密切观察。

二、哪些情况需主动干预?

遗传性因素:家族中存在明显颌骨发育异常(如“大下巴”“凹面型”),自愈概率极低,需早期矫正。

不良习惯持续存在:长期咬下唇、偏侧咀嚼或口呼吸会加重下颌前突,即使原本轻微的地包天也会恶化。

换牙后仍未改善:若恒牙萌出后仍存在地包天,通常无法自行修复,需通过正畸调整牙齿排列和咬合。

三、如何判断是否需要治疗?

• 3岁前:以破除习惯为主,如调整喂养姿势、戒除安抚奶嘴。

• 4-5岁:若乳牙地包天未改善,可佩戴活动矫治器(如颌垫)引导颌骨发育,疗程约3-6个月。

• 换牙期后:需固定矫治器或功能矫治器,利用生长高峰期促进上颌发育。

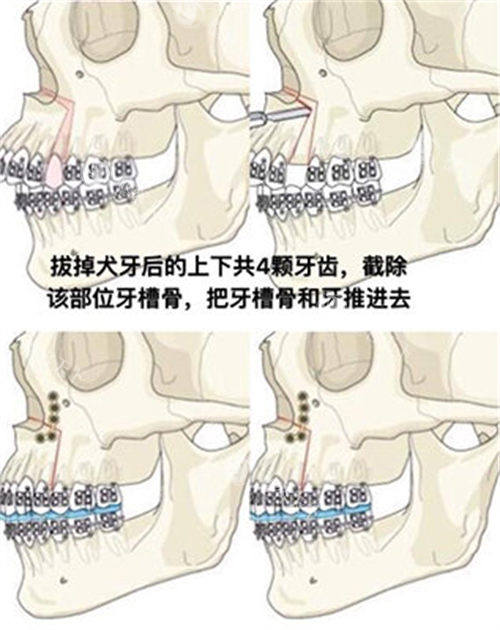

• 成年后:骨骼定型,需正畸联合正颌手术改善重度骨性地包天。

四、家长需警惕的误区

• “等换完牙再治”:颌骨发育受限可能导致“凹面型”加重,治疗难度更大。

• “轻微不用管”:即使牙齿反覆小,长期咬合干扰可能引发偏颌、颞下颌关节问题。

总结:轻微地包天仅在特定条件下可能自愈,多数需及时干预。建议发现后尽早到具有专长的口腔机构评估,制定个性化方案。

轻微地包天能否自愈,答案并非肯定,需结合年龄、成因及生活习惯综合判断。

一、哪些情况可能自愈?

乳牙期(3-5岁):部分婴幼儿因不良哺乳姿势(如奶瓶喂养时下颌过度前伸)导致的假性地包天,可能在乳牙替换时自行调整。若家长及时纠正喂养姿势、破除吮指等习惯,自愈概率更高。

生长发育期(6-12岁):轻微颌骨发育不协调的地包天,若处于换牙初期且上颌骨生长潜力大,可能随骨骼发育改善,但需密切观察。

二、哪些情况需主动干预?

遗传性因素:家族中存在明显颌骨发育异常(如“大下巴”“凹面型”),自愈概率极低,需早期矫正。

不良习惯持续存在:长期咬下唇、偏侧咀嚼或口呼吸会加重下颌前突,即使原本轻微的地包天也会恶化。

换牙后仍未改善:若恒牙萌出后仍存在地包天,通常无法自行修复,需通过正畸调整牙齿排列和咬合。

三、如何判断是否需要治疗?

• 3岁前:以破除习惯为主,如调整喂养姿势、戒除安抚奶嘴。

• 4-5岁:若乳牙地包天未改善,可佩戴活动矫治器(如颌垫)引导颌骨发育,疗程约3-6个月。

• 换牙期后:需固定矫治器或功能矫治器,利用生长高峰期促进上颌发育。

• 成年后:骨骼定型,需正畸联合正颌手术改善重度骨性地包天。

四、家长需警惕的误区

• “等换完牙再治”:颌骨发育受限可能导致“凹面型”加重,治疗难度更大。

• “轻微不用管”:即使牙齿反覆小,长期咬合干扰可能引发偏颌、颞下颌关节问题。

总结:轻微地包天仅在特定条件下可能自愈,多数需及时干预。建议发现后尽早到具有专长的口腔机构评估,制定个性化方案。

预约电话

400-660-1985

客服微信(点击添加)

xiaobeii6666